炒股玩杠杆 古代深夜为啥要安排打更人,好好睡觉不好吗?古人的智慧令人折服

“大人炒股玩杠杆,我一进来就看到常威打来福……”

这句话是电影《九品芝麻官》中的经典台词,估计很多人听过。

而熟悉这部电影的人,自然也会知道,这句话出自一名更夫之口。

作为一名更夫,深夜出现戚家门前,这符合常理吗?

更夫的出现

电影中,凶手常威为泄一己私欲,动手杀了戚家满门。

而这一幕,正好被更夫看到,后续便有了更夫当庭作证的画面。

可能很多人看到这一幕,并不感到任何奇怪,并且认为更夫所说的话句句属实。

这就牵扯出来一个问题。

为何更夫与常威同时出现在案发现场,大家怀疑的都是常威,而并非更夫。

难道更夫就没有作案嫌疑吗?

想搞明白这个问题,那就弄清楚古代的更夫到底是做什么的,为何会如此深受百姓信任。

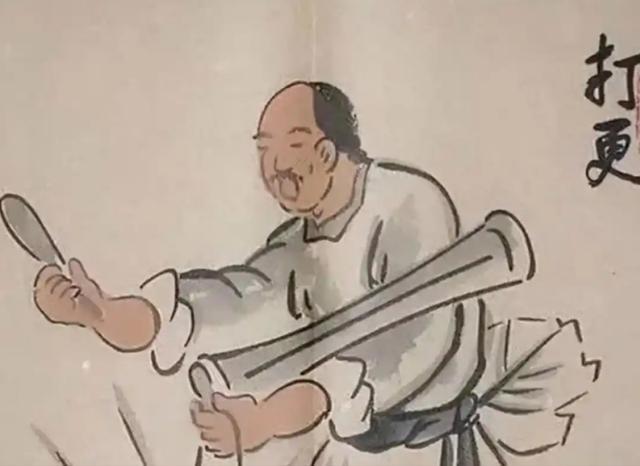

在古代,更夫的主要作用就是报时的。

在远古时期,因为没有钟表,想知道一天时间,全凭太阳位置以及肚子是否开始咕咕叫。

但这样潦草计时的方式,仅限于山野农村,毕竟庄稼又不会和人计较准确时间。

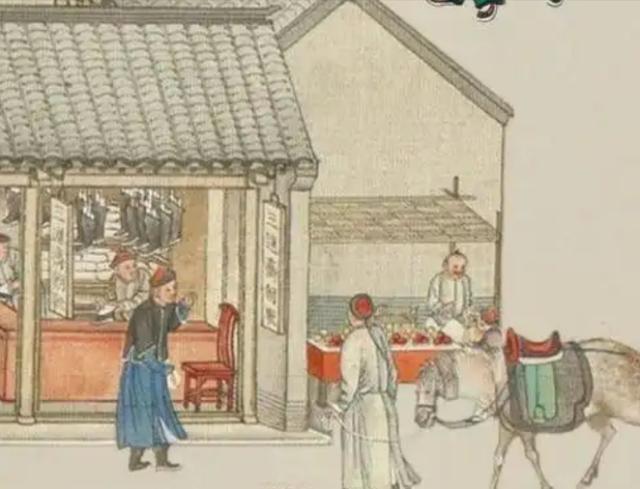

但生活在城镇,因为各行各业之间有着密切联系,时间就变得尤为重要。

如果没有时间安排,店铺就不知道何时开门、脚夫不知船何时靠岸、染坊不知浸染时长……

即便古代的生活比较慢,但时间也是尤为重要的。

最初,大家判断时间方式就是太阳位置。

按照现在的话来说,那就是地球自转速度是恒定的,所以太阳在天空中划过的速度也是恒定的。

但天上又没有刻度,怎么能确定具体时间呢?

既然天上没有刻度,那就在石头上刻画上痕迹,然后看阳光下影子的移动位置,来判断时间长短。

经过数代人的努力,可以精准测量时间的“日冕”被创造出来。

从此,白天有了时间。

但是,大家很快又遇到了问题,阴天和晚上呢?没了太阳,又该如何判断时间?

所以,大家发现香烛和水滴落的时间,都可以作为衡量时间的载体。

虽然解决了晚上计量时间的难题,但他们发现无论是点燃香烛,还是滴水算时都太麻烦了,成本也很高。

尤其是晚上,大家都关门睡觉了,普通百姓更不知时近几更。

可能有人会问,晚上大家都睡觉了,知道时间做什么?

更夫的工作

虽然古代没有“夜班”,但需要夜间做的工作一点都不少。

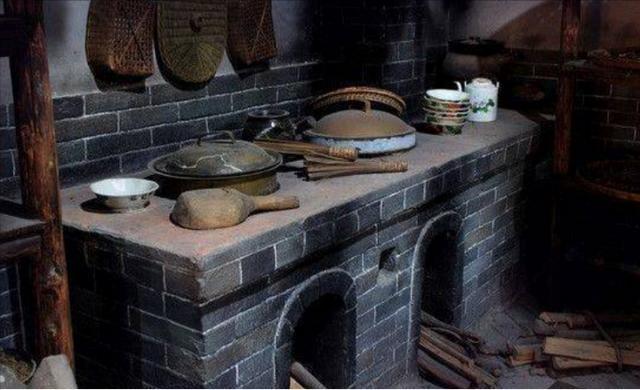

无论是做豆腐的,还是蒸炊饼的,都是需要提前一两个时辰起床的,然后磨豆揉面,烧火蒸煮……

只有这样做,才能在天亮时分,将新鲜的豆腐和炊饼卖给顾客。

如果没有时间观念,一旦睡过头了,或者误了时间,店铺门口排队的顾客估计早散了。

误时一两次还好,若四五次后,估计老主顾就全跑了。

除了手工业,就算是读书人,那也需要准备的时间。

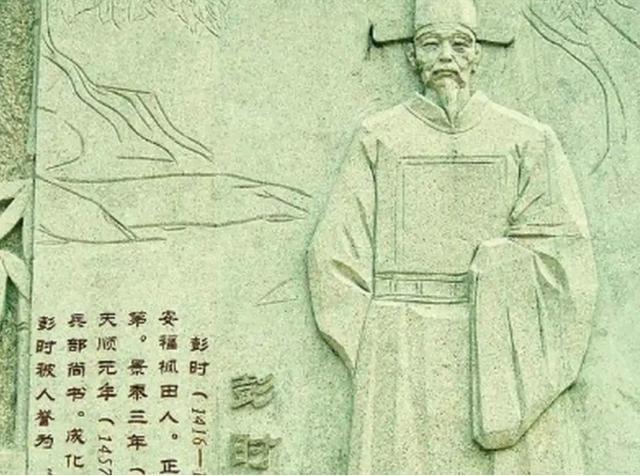

在明朝,就有一个叫彭时的书生,在殿试中考取了第一名,成为那一年的状元郎。

按照规定,状元应该在第二天参加早朝,向皇帝表达赏识之恩,然后带着一众学子去参拜孔庙,祭祀先贤。

没想到,彭时竟然太兴奋,一觉睡过头了,第二天早朝迟到,险些以欺君之罪被关入大牢。

官员们更甚,一般早朝都在五更天进行。

为了不迟到,他们需要提前三四更起床,毕竟延误早朝可是掉脑袋的重罪。

为了让寻常百姓以及各行各业劳作者知道时间,才设立了“更夫”这一职业,专门在晚上报时。

和现在生活方式不同,在古代都是日出而作,日落而息。

太阳一落山,人们便早早地吃完饭,然后准备上床睡觉。

从这一刻开始,更夫就开始了一晚上的工作。

第一次报时便是一更,按照时间算来,也就是现在的下午十九点到二十一点。

也有人不称其为一更,而是落更,意思是太阳刚落山。

第一次打更时,更夫口中会喊着“天干物燥,小心火烛”这些话。

之所以这么喊,是因为大家刚刚吃完饭,灶膛中还留有余烬,还有人刚刚瞌睡连天,忘了将隔壁房屋的蜡烛吹灭。

古时不像现代,电灯忘关了,大不了浪费点电费。

但在古代,忘记吹灭蜡烛,而蜡烛正好放在木头桌子上,旁边再有些纸张线团,那是会出大事的。

尤其是灶膛中的余烬,一旦死灰复燃,也会引起大火。

再加上,古代的房子大都是木制的,有些房顶上还会铺盖几层茅草,还有厨房堆砌的成捆木柴。

这要是烧起来,根本扑不灭,甚至还会烧到邻家,引起成片大火。

所以,更夫才会在一更大喊“天干物燥,小心火烛”,那有人知道二更喊什么吗?

更夫的重要性

等到了二更,也就是现在的21点到23点之间,很多第二天需要劳作的人都已安然睡下。

当然,还有部分考生,或者没做完工作的人,依旧在秉烛“夜战”。

这时候,更夫会喊“锣声响起,关灯关门”。

因为熬到这个时间点的人们,都已经困顿难耐了,难免精神萎靡,忘记锁门关窗。

如果沿途碰到醉酒者,还会催促其尽早归家。

等到三更十分,也就是凌晨十二点的时候,已然万籁俱静,大部分人都已睡下,除了某些坏人。

因为古代治安不太好,又没有摄像头,墙头又都是用土坯垒制,身手矫捷的人能轻松翻越。

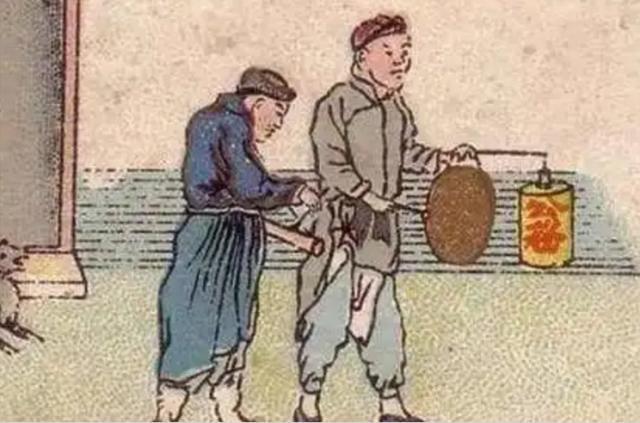

即便更夫胆子再大,也会尽可能两人同行,不为别的,只为能在遇到盗贼时震慑住对方。

这时候,敲锣打梆子声也会额外响,提醒大家别睡的太深,防止院中遭窃。

更夫喊的口号也会变成“三更过半,小心盗贼”。

等到四更时,已经到了凌晨两三点,更夫会用一声声急促的梆子声,叫醒需要早起劳作的百姓。

文武百官也会在这时起床,洗漱一番,穿上朝服,踏上早朝的路。

五更时,天也就擦亮了,更夫会在梆子上敲上五下,一声慢,四声快。

估计很多年纪大一些的读者,小时候有过“起五更”的经历,那是因为在古代,这时候就要起床准备一天的劳作。

妇人会起床准备一天的饭菜,而男人则会扫扫庭院,打打井水。

敲完五更,更夫一晚上的任务也就结束。

在清朝之前,打更的工作并没有固定人选,甚至会交给乞讨者来完成,只因这份工作赚的银子太少,实在不够生活。

而到了清朝,官府不但提高了打更人的薪酬,还提高了社会地位。

应聘的人多了,官府在选择打更人时,会挑选性格敦厚、做事严谨的百姓担任更夫这一职位。

因为在时间上信任更夫,也会让百姓们在心理上信任更夫的言行。

而九品芝麻官中的那个“更夫”,就是因为在三更时分,只身一人打更时遇到了常威行凶。

而在作证的时候,大家也就自然而然的信任其口中的供词。

别看一个小小的更夫,对古人来说,却相当于时钟、保镖、警卫的综合体。

而听到规律的打更声炒股玩杠杆,百姓们也才能睡得更安稳。